中国测绘 | 过静珺:卫星高精度定位技术为超高层建筑“问诊把脉”

作者:本站 时间:2023-06-27

两年前,深圳300多米高的赛格大厦出现异常晃动,着实吓到了不少人。经专家组认定,系桅杆风致涡激共振和大厦及桅杆动力特性改变的耦合,造成了赛格大厦的有感振动。虽然人员无碍,赛格大厦也已经恢复正常运营,但是,超高层建筑安全问题却引来很多人的思考。

2022年3月,住房与城乡建设部发布《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》提出,要提升超高层建筑风险防范技术,研究超高层建筑风险排查、监测、预警、管控及损伤识别、评估等关键技术,研究城市超高层建筑防灾应急机制与火灾防控技术。

作为卫星导航高精度定位应用的推动者,曾任清华大学土木工程系测量教研室主任、清华大学地球空间信息研究所所长过静珺教授,最早将卫星定位技术应用于超高层建筑的位移监测、变形监测、摆动监测等。为此,《中国测绘》特别邀请过静珺教授,为大家解读超高层建筑测量技术的突破创新和应用实践。

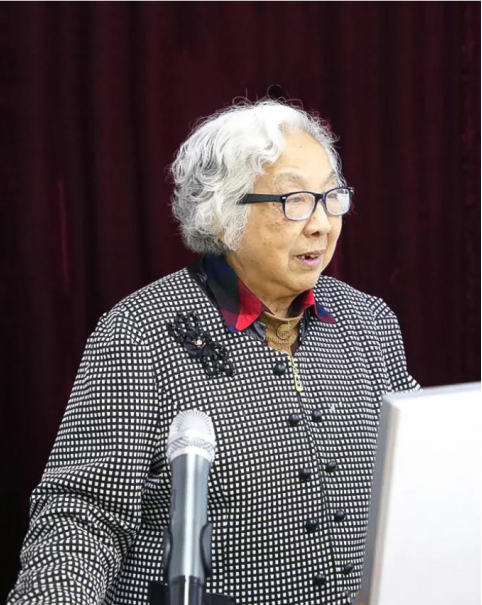

中国卫星导航定位及测绘学科、北斗卫星技术核心算法领域资深专家过静珺

“过静珺教授是中国卫星导航定位及测绘学科、北斗卫星技术核心算法领域资深专家之一。作为项目负责人,她曾经承担国家自然科学基金、科技部等重大科技项目50余项,荣获国家科技进步奖3项,省部级科技进步奖9项。

如今,已年过八旬的过静珺教授仍不断求索,在科研实验现场、在超高层建筑工地,还时常能见到她的身影。用过静珺教授的话说:“我喜欢到现场,搞科研不到第一线怎么能行,工程测量一点不能出错,你要负责任就一定得到现场,辛苦一点不算什么。”

4月下旬的一天,刚刚出差回到北京的过静珺教授,在家中接受了记者采访。

“卫星定位是我们测绘领域的一次重大的革命”

作为高精度定位应用的先行者、佼佼者,过静珺教授开创了许多行业先河。许多技术,在她以后被行业内广泛使用,超高层建筑领域即是如此。

1996年,380米高的深圳地王大厦落成,是行业首例运用卫星定位技术和多传感器测量技术,解决超高层建筑风荷载安全位移监测的案例,其北斗卫星定位技术方案在之后的央视新址大楼、平安大厦等超高层建筑中得到运用,实现位移安全监测。

谈到超高层建筑,过静珺教授打开了尘封的记忆。“大概在我大学毕业的时候,上个世纪六七十年代,建筑也就是八九层的样子,当时已经算是很高了。我们采用常规测绘方法、常规测绘仪器可以实现精准测量。到了八九十年代,高楼大厦越来越多。”她记得,清华大学建了一个十八层的高楼,她就住在十一层,每天看日出,看云卷云舒,风景这边独好。然而,很多人住在里面却有些不适应,他们看着蓝天白云从头顶掠过,常产生一种错觉,总感觉楼在晃。便过来请她帮助测一测,大楼有没有问题。也就是从这个时期开始,她开始研究卫星定位技术,并日臻成熟。

应对居住需求,100米的超高层建筑刷新了城市天际线。1987年,过静珺教授到香港出差,第一次见到超过百米的超高层建筑。“大楼有30多层,看起来像一个个火柴盒,而且楼与楼之间离得很近,这边说话好像那边都能听得见。让人感觉很压抑。”过静珺教授直言。

“100米以上的超高层建筑如何测量和监测?”过静珺教授表示,像超高层建筑中心轴线布设,常规的水准仪、经纬仪都测不了。轴线的精准非常重要,只有轴线坐标准确,才能保证整个工程可靠。

“过静珺教授举例说,曾经在某地发生过这样一件事。施工方要在一个8层楼房的旁边,再盖一栋高楼,中心轴线设定好后,开始施工。推土机不小心碰了一下它,造成了轴线变形,等房子盖到七八层时才发现建筑倾斜了。施工方赶紧请来专家寻求补救办法。专家表示,这栋大楼必须拆,否则不仅这栋楼会倒,还影响到旁边的楼房。最后,大楼只好拆了重建,造成了巨大经济损失。

过静珺教授介绍说,超高层建筑施工轴线放样,可以采用激光铅直仪,这是超高层建筑施工中的关键技术。前面说过,轴线放样不准确,会导致整个建筑的偏斜,甚至会倒塌。国外激光铅直仪产品精度达到了十万分之一,价格很贵,并且当时还不卖给我们。

上世纪九十年代末,我国拉特激光精密仪器有限公司发明了液体双光契自动光学补偿技术,使激光铅直仪精度达到三十万分之一以上,远高于国外同类产品,技术水平居于国际领先,激光铅直仪实现了自主。

随着大楼越盖越高,激光铅直仪在超高层建筑轴线放样时遇到了难题。对于100米高度的建筑物,激光铅直仪的点位精度可以满足施工放样要求。但对于100米以上的超高层建筑来说,因建筑物太高,打到靶上的激光光斑变大,光的亮度变低,使得精度大为降低。此外,现代超高层建筑常采用钢筋混凝土结构,激光在超高层大气中穿过,会受到大气湍流影响,造成激光抖动严重,也影响了铅直仪的定位精度。

为此,超高层建筑只能采用激光铅直仪接力的办法,即从底下一站一站、点对点对接到楼顶。但是,由于机器安置的误差、对点误差、大气抖动产生的误差等累积误差增大,也很难满足超高层建筑对轴线放样的精度要求。所以,必须要研究新的技术方法,满足超高层建筑工程测量要求。

一直到1986年,当看到了卫星定位,了解了卫星定位应用,我真是太高兴了。卫星定位的理论基础是大地测量,它的测量原理、硬件与电子相通,我所学的专业是天文大地测量,学习了卫星轨道计算。”过静珺教授兴奋地说。这些都是她曾经接触和学习过的知识和技术。从天文大地测量到电子学、半导体生产,从做电路板、研制整机到应用,卫星定位技术应用就像是为她“量身定制”,让她有了更广阔的舞台大展身手。

应用卫星定位技术,在可以接收到卫星信号的地方,比如楼顶,架设卫星天线,直接测得这个点位的大地坐标;通过投影就可以得到平面坐标;还可以测高程。过去测量高程用钢尺量,百米以上的高层建筑,用激光测距仪一站一站接力上去测量,误差大。利用卫星定位直接就可以测得大地高程。简单说,能收到卫星信号就能定位测量,而且不受天气变化影响。“这也就是为什么说‘卫星定位是我国测绘测量领域的一个重大的革命’。”过静珺如是说。

挑战超高难度摩天大楼监测“等风来”

“以前,测量要用仪器上的望远镜去瞄准物体进行测量,靠人工操作。你知道吗,视力不好的人,就不能读这个专业。现在我们只要把卫星定位仪(天线)架设在测量点位上,几个小时,甚至几秒钟就可以得到毫米级、厘米级的测量结果,通过解算,这个点的坐标就出来了,完全是自动化的。”过静珺教授很自豪地说,我们国家1990年以后,大地测量和工程测量基本都用上了卫星定位仪。

随着我国北斗卫星导航的发展,现在,北斗定位技术又与惯导相结合了,使卫星定位精度更高,稳定性更好。特别是进入新时代,我国测绘技术不断进步,三维激光扫描仪、无人机摄影测量等很多新技术与测绘融合,广泛应用在工程测量领域,推动了工程测量及整个行业的高质量发展。

深圳最早的标志性建筑地王大厦、世界最高办公大楼平安国际金融中心、央视新台址等很多超高层建筑,过静珺教授都去测量过,所采用的许多新技术都是开创性的。

过静珺教授打开笔记本电脑上,指着上面的一张照片告诉记者,这是近600米118层的深圳平安金融中心大楼,像这样的超高层建筑在建筑施工及运营过程中,由于日照、风、温度等外界环境及建筑自身因素,对建筑物摆动影响很大。

为了测试在风的作用下建筑物结构位移和振动频率的幅度,她带领团队对平安金融中心做了测试。先后在大楼周围和楼顶布设了11个卫星天线,经过三天三夜测试,解算结果显示,大楼既上下抖动,也左右晃动。在X轴(东西方向)变化了1.5厘米,在Y轴(南北方面)变化了2厘米。特别是测试的第三天晚上,终于等到有风来,风速达到每秒5米(相当于3级风)的时候,南北方面晃动比较大,达到3.5厘米,东西方向晃动为1.5厘米。

基于卫星定位技术,还可以得出高程变化值。过静珺教授介绍说,因为大楼是钢结构或钢混结构的,钢的热胀冷缩较明显,当晚上温度下降后,大楼就降低,变矮。白天太阳照射,温度上升,大楼又会升高。经解算得出,大楼高度变化幅度在2厘米左右,在允许的范围值内。

“如果没有卫星定位这种高精度技术测量,人不可能爬到几百米上面去监测的。另外,没有卫星定位技术,水准怎么测?高度又怎么测?拿着钢尺去量是不可能的,因为人能上去,设备上不去。”过静珺教授坦言。

其实,早在上个世纪末,过静珺教授就带领团队对深圳地王大厦在台风作用下结构物的位移和振动频率进行了测试。当时,没有可参照的技术,也没有业界人士做过这样的测试,只能靠自主创新。于是,她们利用卫星定位技术对建筑物关键部位进行测量;在数据处理中,采用当时最先进的载波相位动态相对定位技术(RTK技术)自主研制了数据处理软件,利用10赫兹采样解算数据,获取大楼在荷载下平面位移,根据测定的大楼变形和摆动情况,确定建筑物是否安全。

深圳地王大厦是深圳特区20世纪90年代中期耸立起来的一座重要标志性建筑,是当时中国的最高建筑,也是全国第一个钢结构建筑,位列世界十大建筑之一。过静珺教授清楚地记得,1996年那次在台风下对深圳地王大厦的一次测试。

她表示,超高层建筑用钢来做,就是要大楼有一定的柔性。因为楼体太高,受温度变化、风的变化影响很大,所以得让它柔,但又不能柔得太厉害,那样居住在上面的人受不了。我国在超高层建筑上有一个标准限值,楼的倾斜率位于0.01%—0.02%之间,就是限定不能太柔。然而,等地王大厦建造好,1996年要验收了,主管部门发现,大楼设计的限值比我国规定要低,提出要监测在台风下楼体摆动幅度。

怎么测?难题又摆在面前。需要测量超高层建筑横向和纵向两个方向的振动幅度,还要求出一阶振动频率,业界以前从没有用卫星定位方法测试过,也没有人用卫星定位测过风荷载下超高层建筑的变化。这又是一次突破创新的挑战。

为了完成前期实验,她和团队要在风雨下测量。几百米高的地王大厦,用什么测量仪器可以适用于这样的高度,也需要实测验证。然而,一个一个方案都被否定了,包括采用激光接力的方法都不可行。唯一可行的就是在楼顶布设卫星天线,用卫星定位RTK的方法进行测量,解算出位移的变化量,大楼摆动的变化也就解算出来了。

为了验证该方法的可行性,她又研制了一种RTK的测试设备,用马达带动装有卫星天线的连杆转动,杆长1米,并且上面有刻度,问题是当杆转动的时候,天线也跟着转,天线电缆如何不缠绕在杆上。最终,她们想出了一个办法,解决了天线电缆缠绕难题,经过实验,动态RTK精度可以达到1厘米,测试设备还申请了专利。

当她们将创新成果用在地王大厦实施检测时,好像风都怕了她们,不敢冒头。等不到风,检测就无法进行。为了节省差旅费,测试团队只好“打道回府”。五六天后终于等到台风来了。检测结果显示,在台风作用下,大楼摆动幅度为南北正负8厘米,东西正负6厘米,测试结果表明大楼符合安全性要求。

“我很高兴,因为测绘发展起来了”

认识过静珺教授的人,说起她都会竖起大拇指,在她的身上可以发现很多闪光点。

当年,为了验证卫星定位在城市测量中是否可行?她和北京测绘院的同事几乎跑遍了整个北京城,选取了35个测量点,和石油物探局的技术员用5台卫星定位设备投入到测量中。当时,过静珺教授已经50岁,她和清华大学的另外两个老师背着卫星定位仪,分别爬上3个35米高的钢标进行测量,并利用春节假期,解算这些数据。让她兴奋的是,结果出人意料地好。

建设部利用这次测量成果,召开了全国城市测量会议,并下发文件,要求所有的城市控制网一律采用卫星定位技术,全国上下掀起了用卫星定位做城市控制网的高潮。“我很高兴,有了卫星定位技术,大大推动了测绘行业发展。”过静珺教授表示,“这么多年了,科技在不断发展进步,要将新技术引进来,也要有创新。”对于科学,过静珺教授总是保持着开放的态度。而做事情,她总是要求自己做到极致,做科研也是一样。

近日,过静珺教授一直在思考超高层建筑混凝土压缩变形测量问题。沈阳金廊大厦建设项目中,有一个300多米高的写字楼正在建设中。设计方发现,大楼放样的高程数据和实际测量的高度不一样,他们想知道混凝土压缩变形对大楼的影响,想知道建成后,300米高的大楼压缩变形的准确数值。

建设方找到过静珺教授,希望可以帮助解决这一世界难题。过去压缩变形是在地面用水泥墩子做实验。低层的压缩和300米高的压缩显然不是一回事。

压缩变形测量没有先例可循,没有可借鉴的成熟经验。过静珺教授接下这个项目,意味着她要再一次迎接挑战。她希望通过这次测量,能用卫星定位的技术方法建立起一个数学模型,也就是总结出压缩变形的数据公式,为后续的工程服务。

过静珺教授表示,针对超高层建筑测量遇到的问题有几个建议:

住建部及相关部门要加快组织超高层建筑测量新技术、新产品的研发和研制,组织关键核心技术攻关,解决相关技术难题,更好地满足超高层建筑工程测量需求。

协调组织超高层建筑新技术新产品的示范应用,以示范带动中国建造高质量发展,特别是要做好关键核心技术的总结和推广,加快推动产学研用结合,充分发挥企业科技创新主体作用,提高企业核心竞争力。

组织和制定新技术在超高层建筑应用领域中的相关技术标准、规范操作规程,制定相关仪器检测标准,尽快形成行业标准规范,更好地为行业企业提供高水平技术支撑。

见证着我国测绘装备技术进步,见证着整个行业跨越式发展的过静珺教授,她的手头有忙不完的工作。刚刚写完超高层建筑施工测量企业规范,又在着手卫星定位轴线测量专利申请的相关工作,远方的工地也正等着她去指导。她说,因为到了超高层这个水平,技术、设备、操作、应用规范等,所有的应用都和以前完全不一样了,都要亲身着手去解决。卫星定位技术与惯导的融合也要多去学习。

一个人的生命是应该这样度过的,当他回首往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。”过静珺教授表示,“我的一生已经献给共产主义事业,奥斯特洛夫斯基(苏联作家)的这句励志名言,是我们那一代人的精神食粮,一生都是照着这个做的。”

过静珺教授在卫星高精度定位技术领域走得越来越坚定。卫星定位也将更精准地守护好每一栋摩天大楼,以高水平推动测绘技术高质量发展。

转载自中国测绘学会